[授業後014] 外国語(活動)の授業を考える枠組みとしての「足場」と「挑戦」

先日、院生・学生メンバーと共に西伊豆町を再び訪問し、前回とは別の小学校で4年生と5年生の授業を参観した。

Let’s Try!/We Can!にもとづいて授業をする上での留意点の一部は前に触れた。外国語教育に詳しい者がいなかったとしても,教材に対する子どもたちの反応を予測して授業を作る力の高い人が小学校の先生には多く、Let’s Try!/We Can!の各Unit、それぞれの活動を見れば、実践上の課題は具体的に浮かぶ。かといって、毎回、別に、あるいは追加で教材を用意して単元を計画・実践し続けることは負担的にも教員の専門性の面でも難しい、というのが今回訪問した小学校の現状だった。つまり、研究授業だからといって特別なお誕生日授業を私たちに見てほしいのではなく、外国語(活動)において持続可能な(当面は主教材とする)Let’s Try!/We Can!との折り合いのつけ方を知りたいというわけだ。至極、尤もな要望だと思う。

例えば、Let’s Try! 2のUnit 8はThis is my favorite place.というもので、「…教科名や教室名の言い方に慣れ親し」み、「自分の気に入っている校内の場所に案内したり、その場所について伝え合ったりする」ことが単元目標として掲げられている。ここに尾崎豊がいれば「先生、校舎の窓ガラス壊して回って、逃げ込んだ暗闇で自由を感じてるオレに、『自分の気に入っている校内の場所』なんてあると思いますか」とツッコミを入れてくれそうなものだが、みなまでは言わない約束の忖度文化を反映した当世らしい教材なのかもしれない。事前に検討会を持ってくれた先生がたは当然そうしたことには感づき、この小学校を舞台にしたほうが子どもたちもイメージしやすいのは間違いないが、好きな場所は出たとしても体育館などの2、3箇所に偏って、伝え合う意味がほとんどなくなってしまうのではないかということを危惧した。また、この小学校に来た誰かに道案内をする設定にすると、建物の構造や教室の配置上、Let’s Try! 2に用意された表現だけでは必ずしも道案内には成功しない。逆に、用意された表現だけで成功可能な道案内にしようとすると設定が不自然なものになる。それでもポインティング・ゲームの際、この学校の1〜3階の教室配置にできるだけ添わせたプリントを別に用意した(Let’s Try! 2の誌面には1階の断面図にすべての部屋が配置されている)のは授業者の先生なりのできる限りの工夫だ。

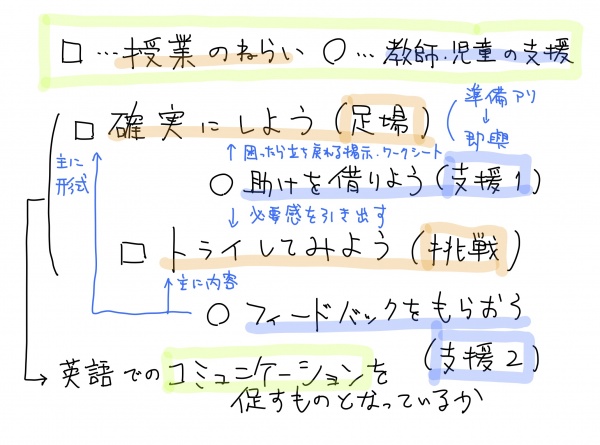

上述の要望を考慮に入れつつ、外国語(活動)の授業を考える上での補助線・指針として、事後協議会で私が提示したのが次の図である。

要するに、本時のねらい・目標をシンプルに「足場」と「挑戦」の2つの軸で構成し、それぞれに必要な支援を考えるというもの。挑戦する部分なしに全てが足場固めに終始する授業はドリルやらされ感が強まるばかりでやりがいを感じられないし、一切の足場なしに毎回挑戦させられる授業は手応えがなく毎回、恐怖しか感じない。だから両方必要なのだ。そして足場を確実にするためには、教室掲示やワークシート等を通じて、困ったときにいつでも利用可能な表現の支援があると良いし、足場から一歩踏み出してトライしてみようと思うには、その挑戦の必要感を引き出す設定・課題の提示が求められる。せっかくトライするのだから、教師から、あるいは他の児童からフィードバックをもらいたい。相互評価がどの程度可能かは実態によるが、教師からのフィードバックは足場については主に形式面(確実に伝わった・理解できたかどうか、あるいは確実に伝わった・理解できたものは何か)に、挑戦については主に内容面(次にトライする際さらに・他にどういう内容があると良いか)にフォーカスすると良い。自己評価も含め、評価行為もこの2軸に沿って行えば良い。ポイントは、以上のすべてが英語による言語的コミュニケーションという観点で捉えられていることだ。

この枠組みの原型は10月末に静教研の報告を聞きながら整理していたものだが、拝見した2時間の授業とここの先生がたが求めていることに合致していると考えた。5年生の授業がちょうどこの枠組みに当てはめて説明しやすく、また先に4年生の授業を見せてくれた初任の先生へのアンサーソングになっていたと感じたからである。

5年生はWe Can! 1、Unit 6のI want to go to Italy.で行きたい国についての発表がメイン。単元目標を確認した後、前時までに繰り返してきたチャンツには多くの児童が慣れている。「英語による言語的コミュニケーションという観点」に先に触れておくと、ここのチャンツはペアでの対話形式になっており、授業者の先生もどちらを歌うかを児童に選ばせてテンポよく2回繰り返した。ここで先生が最後に“OK, boys and girls, all. Challenge!”と全員で全てのパートを歌うことを求めた際、ある児童が「会話にならないよ。独り言にならない?」と指摘した。先生が英語をどういうものと捉えて普段児童に提示しているかが窺える発言だ。基本的なことではあるが、次の国名カルタも、ただ国の名前を言うことによってではなく、児童がWhere do you want to go?とALTに尋ね、彼女がI want to go to …と答える形で展開した*1。

そして同時にこの活動が、本時の「足場」の確認・練習にもなっている。グループで、発表者以外の児童がWhere do you want to go?と聞き、発表者の児童がI want to go to ….と発表するからだ。その際、各自が調べ学習で準備してきた写真を見せながら、I want to see/eat/buy …の内の2つを用いてその国でしたいことを言うまでが本時の「足場」であるが、実態としては、その国でしたいことを2つ言うまでが全員にとって「足場」となっていたわけではなく、これが「挑戦」であった児童も当然いる。授業者の先生はそのことを分かった上で、ALTとのモデル・ダイアローグを示しながら、丁寧に表現を確認していった。

協議会で上の枠組みを提示しようと私が思った最大の理由は、ここで、授業者の先生がもう一つのALTとの対話を児童に示し、その違いを問うたことにある。ある児童が「相手が言ったことに対して言葉を言っていた」と発言した。そう、最初に見せた対話では上記の願望を伝えるだけだったが、2回目の対話ではお互いがThat sounds great/yummy/nice.と応じていたのである。先生はこれにトライしてみようと児童に誘いかけたわけだ。「それって使わないとダメなの?」と訊いた児童がいたように、これらの応答表現の意味と対話上の有用性は十分に児童たちの納得を得たわけではなかったが、だからこそ、「言えそうだったら」と無理強いしない範囲で本時の「挑戦」に応答表現を置いた授業者の先生の見識に私はすこぶる感心した。なにせ、いずれも冒頭で児童が自信を持って歌い上げたチャンツに含まれていた表現なのである。英語ができる大人はつい、チャンツに歌詞は表示されていて、あれだけ流暢に歌えていれば意味も了解し使う準備ができていると思ってしまいがちだが、子どもたちにとっては必ずしもそうではないということを如実に示している。本時で確実にしたいのは「行きたい国を紹介すること」なのだから、その使用にこだわると授業は苦しいものになるだろう(同時に「I want to see/eat/buy …の内の2つ」という条件指定にどこまでこだわるべきかということも問われることになる)。こういう手抜かりない支援によって引き出されてこそ、意味のある挑戦となって次の足場になっていくのだ。

上の枠組みを示したもう一つの理由は、授業の最後に児童が記入する自己評価にある。授業のポイントに沿ってholisticにA〜Cの自己評価と振り返りを記述するものだが、実際にわれわれが観察したパフォーマンスの出来栄えとは関係なく、BやCを付ける児童が散見されるのが気になった。仮に足場の部分で確実にできていたことがあったとしても、トライの部分で未達成の部分が多ければ本人にはそちらの方が強く意識され、このシートでは低い自己評価として記録され成長を実感しにくい。足場と挑戦が授業のねらいとして明確であるなら、自己評価もそれぞれついて行われた方が良いし、単元を通じての達成と課題が見えやすくなるだろう。実際、最後に感想を共有した際、見事に「行きたい国を言うのをがんばった」、「相手の発表を聞くのをがんばった」、「発表に応答表現で反応するのをがんばった」という感想が順に出た。足場と挑戦の状態が異なる児童が一つの教室に混在していることがよくわかる。

翻ってUnit 8の第2時だった4年生の授業を見てみると、「…教科名や教室名の言い方に慣れ親し」ませようとするあまり、英語による言語的コミュニケーションの観点が全体に希薄だった感は否めない。前時にgo straight, turn left/right.の表現を使って特定の教室へと案内する活動を軽く経験していて、チャンツは5年生と同様、児童に好評だ。しかし、教室の名前が次々に出てくる本時においてそれらが「足場」として活かされる余地は残念ながらない。私にとって「慣れ親しむ」の意味は、対象を自分ごととして受け止め、それについて考える時間を持つということだ。考えるためには何らかの意味のある経験や課題の状況が必要で、それにはやはり、対話を通じて誰かが目的の場所を発見したとか、先生やALT、他の児童が好きな教室の情報を得られたといった自分との「かかわり」が多く用意されていることが望ましい。ALTが「辞書」として言う教室名をオウム返しに繰り返すだけではそういう接点は生まれず、「ポインティング・ゲーム」はイラストに指をぶつける速さを競うだけのものになってしまう。この状況で、絵カードを相手に示してWhat’s my favorite place?と尋ねる「挑戦」をコミュニケーションとして成立させるのは難しい。学校の中で好きな場所を考えてみる時間やそれを伝え合うモデル対話の提示がなければ、子どもたちの意識が、最も言うのが難しいschool principal’s officeをクイズ的に「出題」することに向かうのはある意味で自然なことだ(What’s my favorite place?が「これはどこでしょう?」ぐらいの合図と理解されていたおそれも強い)。

では、この授業の「足場」はどこに求められるか。本時の授業で最も首尾よく運んだのは、3人の子ども(Takeru、Emily、Robert)とそれぞれの好きな場所を線で結ぶLet’s Listen 2だった。前後を含め教室名を導入したりその発音を練習する際の先生の支援が手厚かったこともあり、ここでの児童の反応はとても良く、何度も聞き直さなくても教室名やキーワードをキャッチして正解を確信していた。この様子に安心して先生はすぐ次に移ってしまったが、児童が教室名をすぐにキャッチしていたからこそ、ここで確認すべきなのは、3人がその教室をお気に入りの場所だと言う前に添えたディティールの情報を聞き取れたかどうかである。Takeruは“I like books.”だからlibraryがお気に入りだと語っているが、このディティールこそが既習表現であり、libraryを理解する糸口となったりそれとの結びつきを強める「足場」というわけだ。私にとってより重要なのはここで児童が、既習表現を「足場」として、図書室の良さを自分なりに考えてみることであり(無いなら無くても良い)、静かなのが良いとか人があまりいないのが良いとか、本好きでなくとも図書室をお気に入りの場所にできると認識することだ。さらに、古い本の匂いが好きじゃないとか何となく怖いと感じている者もいるといった多様な声が出されれば、自分の意見はいっそう相手に伝えるべき価値を増す。この学校を舞台に移し、At the third floor. (You should) be quiet here. (You can read) a lot of books here.ぐらいの3ヒント・クイズをALTが出すことによって、それほど難しい表現を使わずとも「ポインティング・ゲーム」をメッセージ理解を通じて考える活動にすることもできる*2。

こうした活動の工夫はLet’s Try!/We Can!を作成した人たちは想定していた範囲のことかもしれないが、管見の限り、指導編はやはり英語がわかる人が英語(教育)がわかる人に向けて書いているきらいが強いと言わざるを得ない。この記述だけで、羅列してある「言語材料」の軽重を判断し、「既出」とだけ書かれて添えられたトピックや表現の意味を的確に捉えて、各活動を繋いだ授業が展開できるのであれば苦労はしない。「単元ゴールをまず決め、バックワードデザインで単元計画を立てるようにする」(p. 35)と指示するのは簡単だが、「何度も繰り返し」聞くべきなのはどこで、それは足場としてなのか挑戦としてなのか、「十分に音声に慣れ親し」むのは何のためなのか。先生がたが知りたいのはそういうことではないのだろうか。実態を考慮せず「児童の実態に合わせて」と無理な要求をされても不幸な授業が増えるばかりだ。そして今もって「相手に配慮しながら、自分が気に入っている場所について伝え合おうとする」とはどういうことなのか、私にもよくわからない。「(先生は教室が好きって言って欲しいんだろうな〜)教室がお気に入りの場所です。クラスメートのみんなが大好き!(って言っておけば全方位丸くおさまるんでしょ)」みたいなニュースピークの第一歩を踏み出す話じゃないことを切に祈る。

*1 ここで、9月に来たばかりのALTが、他の国と同じトーンでI want to go to Japan.と言ったり言わせたりしてしまったのは残念ではある。彼女が自分の気持ちを語っていると信じて彼女の英語を聞いていた児童からすれば、「日本に来たいって、いま実際に来てるじゃん」と思わせてしまうからだ。ここで例えば、彼女が“I wanted for a long time, and now I’m in Japan. I’m glad to be here with you.”などと言ってくれれば,児童は「なんだ、なんて言ったんだ?!」となるだろう。“Japan”が聞き取れたかどうかを確認し、先生が質問したり合いの手を入れたりできれば、この活動も本当に彼女のことについての意味のあるメッセージのやり取りとなる。私の言う「英語による言語的コミュニケーションという観点」とはそういうことである。

*2 そうして見えてくるのは結局、教室をmy favorite placeとして語る必然性はどこにありやという、この教材の根本問題だったりするわけだが。