[本049] 今井『英語独習法』

ご恵投いただいて、英語教育の立場からの批評も求められたので、

- 今井むつみ (2020).『英語独習法』岩波書店.

を紹介するのだが、今井・野島『人が学ぶということ』初版以来、今井先生の著書に親しんできた者としては残念な気持ちになることのほうが多かった。ゴマスリの太鼓持ち書評は求められていないと思うので、以下、率直にその理由を述べる。

(1) 英語教育(研究)の知見が参照されていない

「専門家」としての第一歩をどの時点に置くべきかは分からないが、最初の論文からはとうに15年を超え、大学で英語の授業を担当するようになってからももうすぐ15年が経つ。それで食べているのだし、これまでの諸々の業績と経験から、私は英語教育には一応、詳しい人間だと言える。教養英語科目であれ英語教育に関する専門科目であれ、これまで担当した授業で、どの項目についても学生からの授業評価が平均を下回ったことはない。

だからと言って、外国語の教授・学習に関する理論的・実践的知見をもとに、ひとの(言語)認知のしくみを考えてみようと言って(仮にそうして何か意味のあることが言えるとしても)これまでの認知科学の研究に一切言及することなく本でそれを論じれば、「領空侵犯」のそしりは免れ得ないだろう。というか、そもそも相手にしてもらえないに違いない。

本書で主張されている「合理的な学習法」は、一般の人よりいくらか英語教育に詳しい立場からすれば、さして目新しいものではない。新書のような一般向けに手の届きやすい形で提示されているかはともかくとして、本書の中心を占める語彙学習の考え方やコーパスの活用については、

- 投野 由紀夫 (2015).『発信力をつける新しい英語語彙指導: プロセス可視化とチャンク学習』三省堂.

- 赤野 一郎・投野 由紀夫・堀 正広(編)(2014).『英語教師のためのコーパス活用ガイド』大修館書店.

などで具体的に示されている。探究実践篇の提案がつまらないとか不要などと言うつもりはないが、上記の文献や、これまでのスピーキング・ライティング指導に関する文献の中により丁寧な内容・過程を見つけることはそれほど難しくはない。そして、そうした文献が著者の解説する「理由としくみ」から大きくズレているようにも思えないのだ。

より道のフィンランドの話にしても、

- 米崎 里 (2020).『フィンランド人はなぜ「学校教育」だけで英語が話せるのか』亜紀書房.

といった研究に基づく文献がある。映画を用いた授業実践の報告や、字幕の効果に関する研究についても同様にたくさん見つけられる(米崎 (2020)やそうした研究がその問いに決定的な回答をくれるわけではなく、著者の観察とさして変わらない帰結だとしても)。自らの専門分野については一定の研究成果を参照する一方で、英語(教育)に関しては自らの観察と経験のみで一般化した議論を提示するというのは、これまでも英語に達者な数多の論者が繰り返してきたことではあるけれども、やはり残念な気持ちになるのは禁じ得ない。

それが読みやすい文章とわかりやすい具体例で、手に取りやすい新書にまとめられているという利点は確かにある。著者のネームバリューで英語教育に携わる人たち以外の多くの人の手にも届くことを喜ぶべきなのか。

(2)批判されている授業や教育が藁人形的である

本書は『英語独習法』と題されており、「主に、仕事の場でアウトプットできるレベル、すなわち自分の考えを的確・効果的に表現し、相手に伝えられるレベルの英語力を目指す人に向けて書かれている」(p. 15)。英語教育・学習は学校だけのものではないし、これまで出版されてきた学び直しを謳う文献と同様、オルタナティブは大いに探求・提示されてよいと思う。

ただ、そうした文献で心から止めてほしいと思うのは、自身の経験や印象に基づいて今の学校英語教育や授業を直接・間接にくさすことだ。そういう事実やエピソードがあるという提示ならまだしも(それとて「独習法」を論じるのに必要かどうかは疑わしいが)、十杯一絡げに括られると、単純に私が知る範囲の事実と異なるし、学校英語教育のイメージをいたずらに毀損して迷惑きわまりない。そもそも、冒頭(p. 8)で、「教師が伝えたい情報を学習者の中に入れる」というようなメタファーで語られる著者の批判対象としての授業観は、一方的かつ一面的だ。「あくまで藁人形として批判しますが」と断ってくれれば良かったのだが。

例えば、冠詞のスキーマについて、以下のようなエピソードが示されている。

私も中学で英語の勉強を始めたとき、どうしてもaとthe「意味」がわからず、英語の先生にしつこく聞いたら先生が怒り出してしまい、「こんなこともわからないのか」と叱られてしまった苦い記憶がある。先生もわからなかったのだと思う。しかし生徒にそう言えないので、怒るしかなかったのではないだろうか(p. 34. 下線は引用者)。

下線部は2段階で著者の推測でしかないにせよ、このエピソード自体は著者の経験である。しかし合理的な英語独習法を論じる上で、なぜこうした「苦い記憶」を持ち出す必要があるのだろうか。さらに、冠詞の意味をことばで説明することが難しいからと「だからいきおい、学校では『だいたいのルール』を教える」(p. 35)と一般化して括られると、ちょっと待ってくださいよと思う。

あるいは、「ほとんど」というヘッジは付けられているものの、

中学、高校、大学の英語教育の現場ではこの深い意味について言及せず、「furniture、jewerlyは例外的に不可算だからとにかく暗記して」と教えられることがほとんどだと思う(p. 25)。

に至っては言いがかりというより他ない。文法を体系的・整合的に説明できる先生も複数知っているし、著者が提案するような「知っている単語で、何とか言いたいことを表現する」(p. 154)過程を用意した授業を展開している先生もたくさん知っている(だからと言って、英語の先生全員がそうだ、今の英語の授業はそうだなどと一般化するつもりは毛頭ないが)。少なくとも私が関わる先生がたに「とにかく暗記して」とだけ教えるような先生は(封じられているのであれ、自ら封じているのであれ)いない。だからこそどうしたらよいかと藁にもすがる思いで資料を求め、相談を寄せ、日々の授業に工夫を重ねようとする先生がたの意気をどうかくじかないでほしい。

高度な学習者を対象にあくまで独習法としてのみ論じられているのであれば異論はなくても、自分たちを踏み台に議論を展開されると、「だいたいできるようになったら—-ざっくり言えば80%くらいの歩留りで正しく使えるようになったら—-完璧を目指さず、大事なのは文章の内容だと割り切ること」(p. 189)というのはその通りだとしても、それを学習者が自分で判断・割り切りできれば苦労はしないし、そこに至るまでがどれだけ大変なことかと感じる先生は少なくないだろう。「語彙が豊富にあり、スキーマが働くトピックなら、そして—-ここが大事なのだが—-自分が絶対に理解したいと思う内容であれば—-少し耳が慣れれば英語はおのずと聴こえるようになる」(p. 131)と言われても、みんなに「自分が絶対に理解したいと思う内容」があればね!そりゃそうですよね!そうなら毎日苦労してませんよね!と思ってしまうだろう。そういう生徒ばかりと向き合っているわけではなく、むしろどうにかこうにか、ほんの少しでもその領域に近づけることに日々奮闘しているのだから。

(3)英語母語話者規範主義的で、目標に照らしてバランスを欠く

映画やコーパスを通じて自らの英語表現のレパートリーを拡充すること自体に異論があるわけではない。読者の人生に007的展開があるかどうかはわからないが、”I’m your best chance of staying alive.”などとこなれた表現がスッと言えるようになって悪いわけではない。

しかし例えば、「日本語で『人がふらつきながらドアへ歩いて行き、部屋に入った』と表現されるシーンを英語にするとき」、英語母語話者は(1)ではなく(2)のように「言うのが普通」だといった例を複数挙げて(pp. 61–62)、こうした「様態動詞+前置詞」の構文スキーマを学習者が「使えるようになれば、ネイティブに近い、本格的な英語のアウトプットができるようになるだろう」(p. 65)とする著者の立場は、全体を通じてかなり母語話者規範主義的に映る。

- (1) A man walked to the door and entered the room with unsteady steps.

- (2) A man wobbled into the room.

上述の通り、本書の目標は「仕事の場でアウトプットできるレベル」に置かれている。寺沢 (2015)を持ち出すまでもなく、日本の現状で、仕事で英語を必要とする人はそもそも多くないとは言え、外国語教育研究において近年盛んに議論されている多言語実践の理念や実態(Bowles & Cogo (Eds.), 2015; Canagarajah, 2012; Kramsch, 2009など)からすれば、そもそも「ネイティブに近い」必要はなく、(1)を目的に応じて適切に産出できるなら十分functionally competentなレベルと言えるだろう。著者が「いただけない」とするウズベキスタンのガイドさんの「金だらけのモスク」という説明も、実際に仕事の場でしているアウトプットに他ならず、言いたいことは伝わり、少なくともサマルカンドのそのツアーでは十分役目を果たしているからこそ、そのままなのだろう。007に憧れるのは自由だが、下手に台詞を引用して相手に通じないほうがよっぽどつらい。

一方、著者は「むしろ高等教育と、高等教育以降に自分でおこなう学習の質と量が、プロフェッショナルレベルに到達するかどうかにおいては大事なのである」(p. 188)という言い方もしていて、高等教育レベル、もっと言えば著者のように英語で論文を書くレベルを前提としているところもある。高等教育への進学率は2019年データで58.1%であり、4割以上は関係のない話ということになるが、「仕事の場でアウトプットできるレベル」の外国語運用能力が必要となる人に高卒で就職する人は全く含まれないのだろうか。

さらに下線部のような、「プロフェッショナルレベルで使える英語の習得を目指すなら」(p. 188)といった記述も時折見られるが、「仕事の場でアウトプットできるレベル」から「プロフェッショナルレベルで使える」までの間には、どちらの表現も定義が厳密ではないこともあり、かなりの幅がある。「プロフェッショナル」の定義によるが、「自分の考えを的確・効果的に表現し、相手に伝えられるレベルの英語力を目指す」のは果たして「プロフェッショナルレベル」を目指すことなのだろうか。

そしてこの目標に照らして、本書で最も違和感を覚えるのは、「英語スキーマはライティングの練習で作っていくことができる」(p. 170)としてスピーキングよりもライティングを重視する一方で、本書を通じて、誰に向けて何のために書くかが不明なままであることだ(映画を用いたトップダウンの手がかりが豊富に利用されるリスニング&スピーキングと対照的に)。

本書を通じて、今井先生が『スペクター』、あるいはダニエル・クレイグが大好きなのはよく分かった笑 私も好きだ。ちなみにサム・スミスのWriting’s on the Wallについて、私はbreakという語の聞き取りには何の問題もなかった。最初から”Could you break my fall”と聴こえていたが、むしろbreakの目的語に”my fall”が来るという予想ができず(その意味が最初取れず)、”my fall”のほうが別の語句なのではないかと聞き直したタイプだ。かように学習者=英語使用者も様々である。

「努力をせず、時間もかけずに『プロとして通じる英語』が習得できる、という思い込みをまず捨てるべき」(p. 14)ということを主張するのは一向に構わない。伝えたほうがいい層もあるだろう。ただ、上述の(1)〜(3)が合わさった結果として、英語教育を専門とする立場としては議論の雑味に残念さを感じた次第である。皆さんが読んで同じ感想を持つかはわからないので、ぜひ確かめられたい。

- Canagarajah, S. (2012). Translingual practice: Global Englishes and cosmopolitan relations. Routledge.

- Bowles, H., & Cogo, A. (Eds.). (2015). International perspectives on English as a lingua franca: Pedagogical insights. Palgrave Macmillan.

- Kramsch, C. (2009). The multilingual subject. Oxford University Press.

- 寺沢 拓敬 (2015).『「日本人と英語」の社会学: なぜ英語教育論は誤解だらけなのか』研究社.

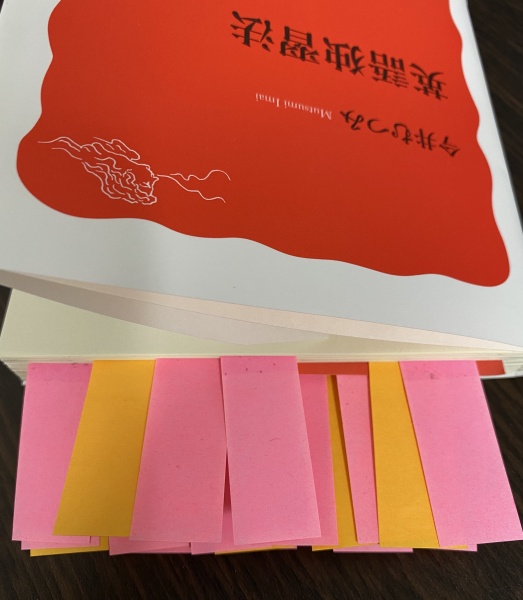

オレンジの付箋が「良いこと言う」、「なるほど」と感じた記述で、ピンクの付箋が「うーん…」、「ツッコミどころだ」と感じた記述。残念ながらピンクの方が多い。