[雑感090] プラクシスとポイエーシスの相克としての教育実践研究

渡辺貴裕さん(東京学芸大)の記事への応答としての教育方法学論。

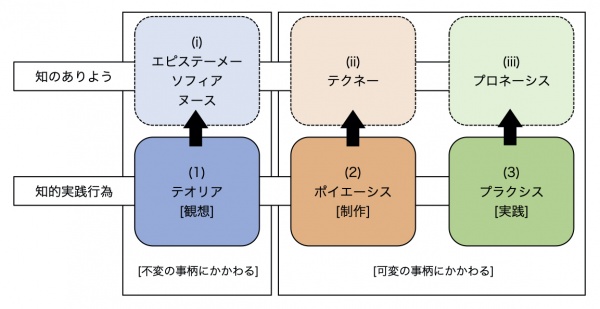

アリストテレスは、『ニコマコス倫理学』において、人間の知のありよう(アリストテレスの言い方としては「真理を把握しようとする魂の性向」*1)を(i)エピステーメー・ソフィア・ヌース、(ii)テクネー、(iii)プロネーシスに分類し、それぞれに対応する知的実践行為として(1)テオリア(観想)、(2)ポイエーシス(制作)、(3)プラクシス(実践)があるとした。

知のありようが5つで、対応する行為が3つなのでややこしいが、(i)は、不変の事柄にかかわる知で、エピステーメーは「学問知」とも訳されることがある。一般に「真理」や「科学的知識」と聞いてイメージされるのはこのカテゴリーだと思われる。エピステーメーについてフーコーが論じたことや、ハイデガーがソフィアやヌースをどう考察したかといったことにはここでは立ち入らない。そもそも、上記のアリストテレスの区分がどこまで固定的なものかということについても議論はある*2のだが、これも今は問題にしない。

(2)と(3)については、アーレントの「活動」(アクション)、「仕事」(ワーク)、「労働」(レイバー)の3分類を思い起こす人もいるだろうし、これについては教育実践研究との対応を検討した方がいいかもしれないとも思っているのだが、今は措く。(ii)も(iii)も不変ではない、他のあり方を許容する事柄にかかわり、(2)は行為から生ずる物事が目的だが、(3)は行為そのものを目的とするという違いがある。

図1

まとめると図1のような整理となる*3。前置きが長くなったが、中内(2008)*4は、教育学はポイエーシスの学だと述べる。

教育学は、物理学など自然科学、そして、人間をあつかうにしても社会学、心理学に例をみるような認識(テオリア)の学ではない。その問題関心は、物事がいかに存在しているかだけにあるのではない。しかし、そうかといって、宗教、倫理、道徳の学などに例をみるような実践(プラクシス)の学でもない。宗教や倫理と同じように当為にかかわるところ深いので教育学をこれらと同じように実践と当為の学とみる人びとが多い。実際、教育学は物事のあるべきかたちに関心があるのだが、その関心の向け方は宗教、倫理、道徳などプラクシス(の学)とは異なる。

教育学は、政治学、美学、自然科学分野では建築学、医学、農学などとならぶ制作(ポイエーシス)の学の一種である(pp. 156−157)。

中内の議論の射程は教育学全体に及ぶもので、後でも触れるように学問の総括的な、あるいは静的分類としては首肯できるものの、学問的営為の過程としては、担い手自身がその「実践と当為」のアリーナに投げ込まれていることが捉えられていないとも思う。

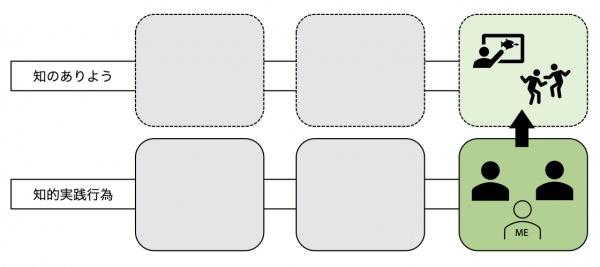

教育方法学者・英語教育学者としての私は、まず(3)のプラクシスとして、小中高の(、あるいは大学の)先生がたと授業を作ったり、研修で相談に乗ったりする(図2)。つまりそれは、自分もアクターのひとりとして「なす」行為であって、解釈や批評をしようと思って臨んでいるのではない。そこにいる児童・生徒や先生、あるいは学校にとって何が良いことで、それに対して自分がどう関わるかという実存的あり方の問題である(つきつめて言えば、自分にとっても「善き生」の問題)。

図2

それ故、これを怠慢と言われればそれまでだが、アクター間の議論でそういう結論にならない限り、一連の実践の成果や課題について私から主導して外向けに論文化することについてはあまり積極的にはならない。私にとってはそこでその人たちと何をなしたかや授業で何が起きたかが重要であって、授業事実*5の記録の共有と、関係者のあいだで形成される間主観性の感覚で十分な気がしてしまう。私と他のアクターがそれぞれに得る(iii)のプロネーシス(思慮)はそれ以上の範囲のものではないからだ。渡辺貴裕さん(東京学芸大)がこちらの記事で私に言及してくれた際の発言は、上記の意味合いである(だから、個別の実践についてもっと詳細に記述する紙幅でもない限り、『流行に踊る日本の教育』の拙稿のような場所にそれは書ける類のものではない)。

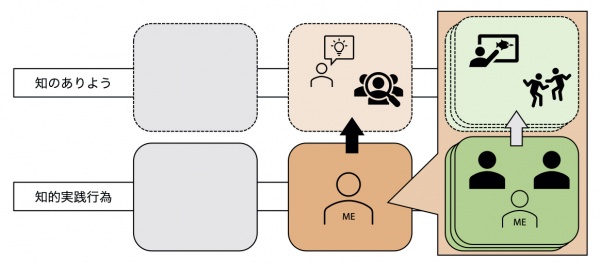

もちろんその積み重ねから私なりに分析したものをまとめるのも研究者としてのミッションだとは考えている。中内(2008)が「ポイエーシスの学」と言う時の教育学もそれだろう*6。しかし私にとっての教育方法学の場合、それは個々の実践に対して「処方箋」を出そうと思ってやることではない。私自身も与り知らないどこかで、今後の実践の見通しが明るくなることを期待する灯台のプロジェクションのようなもので、諸実践の事後的な吟味によってその光が少しでも広範囲の航路を照らす、あるいは遠くまで届く強い光になれば望ましい。そういう類の営為だ。さらに言うと、理念的には、(2)のポイエーシスとして(ii)を記述する際、(3)のみを参照しているのではなく、(3)から(iii)が引き出される全体(の蓄積)を捉えようとしている(図3)。

図3

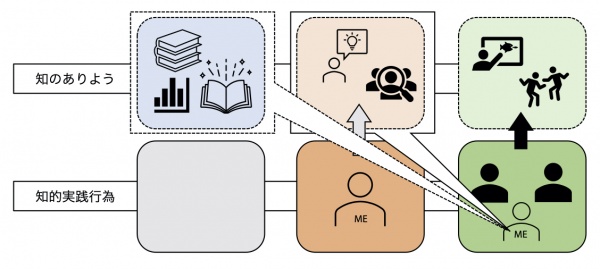

少なくとも私にとっては、図2から図3はこの順序である必要があり、逆にはならない。もちろん、たとえ早晩消える泡沫教育方法学者ではあっても、昨日生まれたわけではないから徒手空拳で(3)に臨むわけではない。先行(実践)研究から得た(ii)や、関連諸学問の(i)に相当する知見を携えているはずだし(そうでなければ何の役割も果たせない)、教科としての外国語教育にかなり特化してきたのがこれまでの私である(図4。エピステーメーなんてものが本当に妥当で、認識可能な形であり得るのか問題はさしあたり措いておくとして)。

図4

冒頭に述べたとおり、この記事は渡辺さんの上掲記事に対する現時点での私なりの応答なのだが、中内(2008)に対して、少なくとも教育方法学は、第三者的な立場でのテオリアとして営むのでなければ、「ポイエーシスの学」として成立する条件として、あるいは研究方法論として、その対象である教育実践そのものに何らかのかたちでプラクシスとして関わらざるを得ない(し、私は好んで関わる道を選んできた)ということを言わんとしている。そうでなければ、アドホックなテオリアもどきにしかならないだろう。以上を踏まえて、最後にいくつか指摘をしておきたい。

まず渡辺さんの整理における①と②について。教育方法学の間口を広く取れば、(教育)社会学や(教育)心理学などのアプローチに精通した人もいるであろうから、①はいて良いというか、もっと必要だとすら私は考えている。むしろ、扱っている現象のレベルを混同せず、可能な限り当為的な判断を留保して、第三者的な視点での記述に徹することができる人がいてくれれば、③にとっても非常にありがたい知見を提供してくれる存在となる。だから①を「思弁的(speculative)教育方法学」と括ってしまうのはもったいなくて、教育方法学は「実践にかかわりをもたない」(が実践に資する)記述・分析の視点や方法をもっと研ぎ澄ましたほうが良い。そういうことを担える人たちが自らを教育方法学者と規定するかどうかはわからないけども。

一方、渡辺さんと同様③的な立場で、上述の通りに図2としての実践に臨む際、私を実践の外側に置いて、手っ取り早い「処方箋」や、「正解」や「教義」としてのテクネーを一方的に提供することが期待されるような状況は私にとってもつらく、最初からそうであることが分かっているような場所については、積極的にそれを壊して関係形成を図るか、最初からお断りするかしてきた(図5)。渡辺さんが「期待や応援の場合」として書いていることであるが、何が図4と図5の(認識の)違いをもたらすのかについて私自身まだ明確な答えがないし、「積極的にそれを壊して関係形成を図る」とカッコつけて書いたものの、手探りの域を出ず、常に成功しているわけでもない。いわば「教育方法学者が実践と自らとを切り離さないあり方を可能にする条件問題」。

図5

最後に投げかけておきたいこととして、渡辺さんの言う「『同型性』の原理」は、われわれ以外のアクターにも当てはまるのではないかということがある。つまり、私の整理における図4 → 図2 → 図3という過程は、一緒に実践に取り組む先生がたも辿るのではないか。渡辺さんが書いている「教師が行っていることにおける理論性」というのもそうしたことだろう。だとすれば教育方法学者のプラクシスにおける存在意義はどこにあるのか(教育方法学者の存在論問題)。急いで付け加えると、渡辺さんや私は「教育方法学の固有性」云々みたいな議論は食傷気味なので、教育方法学の「ための」議論がしたいわけではない。だが、大学教員であることが教育方法学者を教育方法学者たらしめるわけではない一方で、理想状態の実践において関係アクター全員が「教育方法学者」であるわけでもないし、その必要もないだろう。そこで一周回って中内(2008)(の下記注6の引用)に還ってきて、(2)において「教育的価値」を絶えず問うのがわれわれが担うべき任務かしら、と今の時点の私は考えたりする。まだまだ議論が足りない。

【注】

*1 アリストテレス(渡辺 邦夫・立花 幸司(訳))(2015).『ニコマコス倫理学(下)』光文社. p. 36.

*2 高橋 雅人 (2008).「テオーリア、プラクシス、ポイエーシス: ギリシアからの視線」『岩波講座 哲学6: モラル/行為の哲学』(pp. 17−35)岩波書店.

*3 まとめに際して、塚本 明子 (2008).『動く知フロネーシス: 経験にひらかれた実践知』ゆみる出版も参考にした。

*4 中内 敏夫 (2008).『生活訓練論第一歩: 付・教育学概論草稿』日本標準.

*5 念のために申し添えておくと、それぞれの授業者・観察者の解釈によって切り取られるものであって、事実そのものではない。だからこそ記録し共有する意義がある。

*6 中内(2008)をさらに引いておこう。

最後に、同じ制作の学のなかで教育学がもつ、農学や建築学など工学、さらには経営学や政治学などとの違いにふれておかなければならない。教育は内外の障害をおしのけて子どもの内なる才の発達を助成する技であるから、教育学の研究課題は、その技とシステムのよりよい形の工夫だということになると前項で述べた。このよりよいかたち、その優劣が問題になるのは制作学に共通する特徴であるが、問題になるのは、この優劣の尺度の性格である。(中略)

教育学は学者の研究室内だけのものではない。子育てやしつけという子どもの心とからだの制作行為は、その巧みさに優劣はあるにしても、子をもつ親や近親者が年中行ってきたことである。また、行わざるをえなかったことである。行わなければこれを非難するのが、どの民族、どの社会にも見られる通念である。教育学者の任務は、教育のこのいわばフォークなかたちにも目を向け、これに「理論の光を」あてて、典型的事例へと創造する作業(勝田守一)の裾野を足もとにひろげることである(pp. 157−158)。